Bebilderte Bauanleitung für eine Thermostatventil-DEMO-Apparatur

Erstellt von der Arbeitsgruppe Weniger CO2 in der AG Energie & Umwelt am Gymnasium Bad Essen, 8-facher Träger eines Preises beim Bundesumweltwettbewerb (Kontakt am Seitenende)

Wie funktioniert ein Thermostatventil? Unser DEMO-Experiment

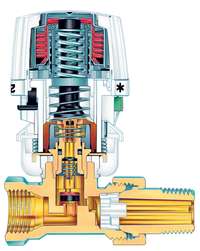

Den meisten Schülern ist nicht klar, wie ein Thermostatventil

funktioniert, weil es kompliziert aufgebaut ist und sie

seinen Aufbau nicht verstehen (siehe nebenstehende Abbildung).

Den meisten Schülern ist nicht klar, wie ein Thermostatventil

funktioniert, weil es kompliziert aufgebaut ist und sie

seinen Aufbau nicht verstehen (siehe nebenstehende Abbildung).

In der Regel wird angenommen, dass die Aufheizung eines Raumes um so schneller verläuft, je weiter das Ventil geöffnet ist. Das ist jedoch nicht der Fall. Das Ventil kennt eigentlich nur zwei Stellungen: ganz geöffnet oder ganz geschlossen. Nur bei ganz leichter Drehung (bei Zimmertemperatur zum Beispiel zwischen Stellung 2 und 3) nimmt das Ventil Zwischenstufen ein.

Wenn man also beim Betreten eines Raumes feststellt, dass die Raumtemperatur zu niedrig ist, ist es nicht sinnvoll, die Thermostatventile bis auf Stellung 5 aufzudrehen. Das hätte nur zur Folge, dass die Ventile nicht bei Erreichen der gewünschten Temperatur von 20°C schließen, sondern die Raumtemperatur weit über diesen Wert ansteigen lassen, weil eine Solltemperatur von 28°C vorgewählt wurde. Es wird unnötig Heizenergie verschwendet, weil das Ventil nicht bei Erreichen der Normaltemperatur von 20°C schließt.

Da es nun zu warm geworden ist, werden oft einfach die Fenster geöffnet, um die Temperatur wieder auf ein erträgliches Maß abzusenken. Natürlich wird dann meistens auch nicht daran gedacht, wenigstens jetzt die Ventile auf Stellung 3 zurückzudrehen oder während des Lüftens die Ventile zu schließen...

Die folgende Tabelle zeigt für ein Standardventil den Zusammenhang zwischen

Ventilstellung

und Raumtemperatur:

Tabelle: Zusammenhang zwischen Ventilstellung und

Raumtemperatur |

|||||

| Stellung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Temperatur | 12°C | 16°C | 20°C | 24°C | 28°C |

Um die Funktion eines Thermostatventils besser zu erklären, haben wir uns einen Demonstrationsaufbau überlegt und gebaut, der es möglich macht, zu zeigen, wie ein solches Ventil wirklich funktioniert.

Thermostatventil-Demo-Aufbau

Konstruktion

Ein verzinkter Blecheimer (Volumen 10 bis 15 Liter) wird in ein ca. 1,80 m hohes Gestell eingebaut. In den Boden des Eimers wird ein Loch gebohrt, in das ein Kupferrohr (Querschnitt ca. 10 mm) eingelötet wird. Etwa 30 bis 40 cm unterhalb des Eimerbodens wird in das Kupferrohr ein Kugelhahn-Absperrventil eingebaut. Knapp unter diesem Ventil befindet sich das Thermostatventil. Ein zweites Stück Kupferrohr führt von dem Thermostatventil senkrecht nach unten bis kurz über einem zweiten Eimer, der ruhig aus Kunststoff oder Kautschuk sein kann.

|

Mittlerer und oberer Teil des Aufbaus: Zinkeimer, Absperrhahn, Thermostatventil |

Absperrhahn und Thermostatventil |

Die Füllstandanzeige am oberen Zinkeimer |

Funktion

Der obere Eimer wird bei geschlossenem Absperrventil mit Wasser gefüllt. Dann stellt man am Thermostatventil auf die erste Einstellung, die man untersuchen will, z. B. Stellung 1. Nun wird das Absperrventil ganz geöffnet, und mit einer Stoppuhr die Zeit gemessen, die das Wasser braucht, um in den unteren Eimer zu laufen.

Anschließend wird der Versuch mehrmals wiederholt, jedes Mal mit einer

anderen Stellung

des Ventils.

Die folgenden Werte sind von uns im Versuch ermittelt worden (Füllmenge

jedes Mal 8 Liter):

Messtabelle 1 Umgebungstemperatur: 17 °C |

|||||||||

| Ventilstellung | 1 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |

| Durchlaufzeit [sec] | -- | -- | 328 | 197 | 96 | 77 | 76 | 78 | 78 |

Messtabelle 2 Umgebungstemperatur: 15,2 °C |

|||||||||

| Ventilstellung | 1 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |

| Durchlaufzeit [sec] | -- | 289 | 156 | 123 | 82 | 78 | 75 | 77 | 76 |

Messtabelle 3 Umgebungstemperatur: 12,2 °C |

|||||||||

| Ventilstellung | 1 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,5 | 4 | 5 |

| Durchlaufzeit [sec] | 317 | 236 | 182 | 81 | 77 | 76 | 77 | 77 | 75 |

Die Umgebungstemperatur spielt bei diesen Versuchen eine große Rolle; denn sie ist es ja, auf die das Thermostatventil reagiert. Will man durch die Versuche deutlich machen, dass das Ventil bei zu geringer Raumtemperatur auch schon auf Stellung 3 ganz geöffnet ist, darf man auf keinen Fall diesen Versuch in einem Raum, dessen Temperatur bei 20 °C oder höher liegt, durchführen. Denn das Ventil muss ja schließen, wenn die Raumtemperatur so hoch oder höher ist, als die eingestellte Temperatur. Bei 20 °C und zum Beispiel Stellung 2 (16 °C Solltemperatur) darf das Ventil gar nicht offen sein und man kann dann auch nichts messen!

Am besten, man führt den Versuch in einem kühleren Flur des Schulgebäudes oder bei milderen Temperaturen im Freien durch.

Der gerade beschriebene Aufbau ist bereits eine Verbesserung gegenüber unserer ersten Ausführung. Wir hatten zuerst zwei Kautschukeimer verwendet. Das Kupferrohr, das im Boden des oberen Eimers befestigt werden muss, hatten wir mit Schmelzkleber befestigt. Allerdings zeigte sich bald, dass diese Art der Befestigung zu wenig haltbar war. Schon nach wenigen Messungen löste sich diese Verbindung wieder. Im Zinkeimer dagegen konnten wir das Rohr einlöten und nun hält die Verbindung.

Außerdem konnten wir dadurch auch noch ein weiteres Problem lösen. Gegen Ende des Versuchs bei niedrigem Wasserstand im oberen Eimer wird bereits etwas Luft mit angesaugt und schließlich läuft nur noch ein dünner Wasserstrahl nach, der nicht das ganze Volumen im Rohr ausfüllt. Dadurch ist es nicht immer ganz einfach, den Endpunkt des Versuchs genau festzustellen, was aber für die Auswertung wichtig ist. Deshalb haben wir in den oberen Eimer einen Wasserstandanzeiger ingebaut, indem wir unten seitlich ein rechtwinklig gebogenes Kupferrohr eingelötet haben, über das wir einen durchsichtigen Plastikschlauch geschoben haben. Der Schlauch führt senkrecht nach oben und in ihm steht nun das Wasser immer genau so hoch wie im Eimer. Dann haben wir literweise Wasser eingefüllt entsprechend Markierungen auf dem Schlauch angebracht. So können wir nun die Zeit viel genauer ermitteln, die zum Beispiel 8 Liter Wasser brauchen, um durch das Ventil zu laufen, so dass obiges Problem beseitigt ist. Weil es einfacher ist als eine andere Konstruktion, haben wir den Schlauch oben an einem zweiten gebogenen und eingelöteten Kupferrohr befestigt.

Da dieses Gerät schon vor einiger

Zeit gebaut wurde, blieb es natürlich

nicht aus, dass wir anderen davon

berichteten. So haben wir uns

auf einer gemeinsamen Veranstaltung

zu Erneuerbaren Energien

darüber mit Prof. Dr. Klaus Kuhnke

von der Fachhochschule Osnabrück

unterhalten (Prof. Kuhnke ist übrigens auch Vorsitzender des Solarenergievereins

Osnabrück). Er

war sehr an unserer Apparatur interessiert

und fragte uns, ob er ein

paar Studenten vorbeischicken

könnte, die sich den Aufbau einmal

ansehen sollten. Bei der Gelegenheit,

sagte er auch, dass er an einem

Nachbau interessiert sei und

fragte, ob wir etwas dagegen hätten,

da es ja unsere „Erfindung“

sei. Natürlich hatten wir nichts dagegen.

Das Ergebnis dieses Gesprächs ist

nun, dass die Fachhochschule Osnabrück

ihren Nachbau in der studentischen

Ausbildung verwendet

und wir waren besonders erfreut,

als wir erfuhren, dass inzwischen

auch die Partneruniversität der FH

Osnabrück, die Universität von

Minsk in Weißrussland, einen weiteren

Nachbau besitzt und verwendet.

Da dieses Gerät schon vor einiger

Zeit gebaut wurde, blieb es natürlich

nicht aus, dass wir anderen davon

berichteten. So haben wir uns

auf einer gemeinsamen Veranstaltung

zu Erneuerbaren Energien

darüber mit Prof. Dr. Klaus Kuhnke

von der Fachhochschule Osnabrück

unterhalten (Prof. Kuhnke ist übrigens auch Vorsitzender des Solarenergievereins

Osnabrück). Er

war sehr an unserer Apparatur interessiert

und fragte uns, ob er ein

paar Studenten vorbeischicken

könnte, die sich den Aufbau einmal

ansehen sollten. Bei der Gelegenheit,

sagte er auch, dass er an einem

Nachbau interessiert sei und

fragte, ob wir etwas dagegen hätten,

da es ja unsere „Erfindung“

sei. Natürlich hatten wir nichts dagegen.

Das Ergebnis dieses Gesprächs ist

nun, dass die Fachhochschule Osnabrück

ihren Nachbau in der studentischen

Ausbildung verwendet

und wir waren besonders erfreut,

als wir erfuhren, dass inzwischen

auch die Partneruniversität der FH

Osnabrück, die Universität von

Minsk in Weißrussland, einen weiteren

Nachbau besitzt und verwendet.

So sieht der Nachbau an der FH Osnabrück aus.

Diese Bauanleitung ist zur freien Verwendung gedacht. Sie darf in unveränderter Form nach Belieben verbreitet werden. Bei Nachbau der Apparatur bitten wir jedoch um eine kurze Rückmeldung per Email, möglichst mit Foto.

Kontakt

AG Energie & Umwelt

Gymnasium Bad Essen

Schulalle 30

49152 Bad Essen

Tel.: 1622

Fax: 2279

Email: weniger-co2@web.de

Internet: www.gymnasium-bad-essen.de/

Förderer und Partner der Klimadetektive